lunedì 23 aprile 2012

25 Aprile: per ricordare

PDL Faenza

Per ricordare

Il 3 settembre 1943 gli Alleati occuparono la terraferma italiana; l'occupazione coincise con un armistizio firmato con gli Italiani, che rientrarono quindi in guerra a fianco degli Alleati.

Dopo la resa di Roma agli Alleati nel giugno 1944, fu ordinata la ritirata tedesca e furono fatte soste successive su una serie di linee difensive. L'ultima di queste, la Linea Gotica, sulle montagne degli Appennini settentrionali, fu sfondata dagli Alleati durante la campagna d'autunno e il fronte avanzò lentamente fino a Ravenna nel settore adriatico, ma con le divisioni trasferite a sostegno della nuova offensiva in Francia e i tedeschi trincerati in una serie di posizioni difensive chiave, l'avanzata si arrestò al sopraggiungere dell'inverno.

Il sito del cimitero fu scelto nel Dicembre 1944 dalla Decima Divisione Indiana che arrivò al fronte nel settore dell’Adriatico a sud di Cesena all’inizio dell’Ottobre 1944. La Divisione giocò un ruolo importante nei feroci combattimenti, in condizioni atmosferiche avverse, tra l’ottobre 1944 e la fine dell’anno, soffrendo considerevoli perdite. Fu preceduta sul fronte dell’Ottava Armata dalla Quarta Divisione Indiana che era partita per la Grecia, e durante i combattimenti della primavera del 1945, l’Ottava Divisione Indiana combatté anche su questo fronte.

Il Cimitero Indiano di Forlì ospita 496 tombe del Commonwealth della Seconda Guerra Mondiale. Il Cimitero contiene anche il monumento commemorativo delle Cremazioni che commemora quasi 800 soldati indiani. Questo è uno dei tre monumenti commemorativi presenti in Italia, gli altri sono nel Cimitero di Guerra di Sangro e nel Cimitero di Guerra di Rimini Gurkha. Numero di vittime identificate: 481.

Al fine che la natura e il significato pieno di questi cimiteri dispersi possa essere più facilmente compreso ecco una cronaca succinta della guerra in Italia dal punto di vista delle forze del Commonwealth e del posizionamento dei cimiteri.

Essa ci ricorda la contesa, ostinata ed intensa per le posizioni chiave, e come queste si alternavano con marce e movimenti su larga scala. Roma fu presa dagli Alleati il 6 giugno 1944, ma la campagna italiana durò undici mesi in più. Quelli che morirono in Italia durante questi mesi sono sepolti in 26 cimiteri di guerra nel centro e nel nord Italia.

I cimiteri, in base alla loro ubicazione, mostrano il corso della campagna.

A nord di Roma, il primo che troviamo è il Cimitero di Guerra di Bolsena.

Poi quello di Orvieto e infine quello di Assisi, nei pressi della zona del primo arresto effettuato dai tedeschi dopo la loro ritirata da Roma.

Più a nord, i cimiteri di guerra di Arezzo e Foiano della Chiana mostrano il posto in cui i tedeschi fecero un altro stand.

Firenze, il centro della linea di Arno e il punto da cui partì la campagna invernale dell’Appennino, ha un cimitero di guerra, il Cimitero di Guerra di Firenze, nei pressi del fiume Arno.

Sulle difficili rotte attraverso le montagne sono collocati il cimitero Sudafricano di Castiglione e quello della Valle del Santerno.

Il progresso dell’Ottava Armata su per la costa adriatica è marcato da un cimitero ad Ancona, e poi da un gruppo di necropoli che vanno dalla provincia di Pesaro ad appena al di là di Ravenna: Cimitero di guerra di Montecchio, Gradara, Coriano, Rimini, Cesena, Meldola, Forlì e quello dell’esercito Indiano sempre di Forlì, Faenza, Ravenna, e quello Canadese di Villanova.

Infine nella zona dello sfondamento nella primavera del 1945 si trovano il cimitero di guerra di Argenta e Bologna.

Tra le città del nord, Milano, Genova e Padova hanno cimiteri di guerra, e uno anche ad Udine, nel nord-est, non lontano da alcuni dei cimiteri di guerra del 1914-18.

Tutti questi cimiteri contengono sepolture riunite in essi da una notevole area di battaglia, alcuni, tuttavia, furono proprio cimiteri di campi di battaglia e sono il cimitero di Argenta, il cimitero Sudafricano di Castiglione, quello di Foiano della Chiana, Meldola, Montecchio, Valle del Santerno, Ravenna, il cimitero Canadese di Villanova ed infine quello di Orvieto.

mercoledì 29 febbraio 2012

lunedì 13 febbraio 2012

Trecentomila italiani traditi dal Pci: l'Istria e le foibe macchia nera della sinistra. Gli esuli di Quarnaro e Dalmazia in fuga dalla Jugoslavia del compagno Tito: un massacro, ma per i compagni erano fascisti

Nel Giorno del Ricordo, l’altroieri, sono state rammentate soprattutto le vittime delle foibe di Tito, quasi niente la tragedia dei trecentomila italiani costretti ad andarsene dall’Istria, dal Quarnaro e dalla Dalmazia. Nel complesso, l’esodo durò una decina d’anni. Ma ebbe un picco all’inizio del 1947, quando il Trattato di pace, imposto all’Italia dai vincitori, stabilì che le terre italiane sulla costa orientale dell’Adriatico dovevano passare alla Jugoslavia.

Perché tanta gente se ne andò? Ridotti all’osso, i motivi erano tre. Il più importante fu il terrore di morire nelle foibe com’era già accaduto a tanti altri italiani. Il secondo fu il rifiuto del comunismo come ideologia totalitaria e sistema sociale. Il terzo fu la paura speciale indotta dal nazional-comunismo di Tito e dalla decisione di soffocare con la violenza qualunque altra identità nazionale.

La prima città a svuotarsi fu Zara, isola italiana nel mare croato della Dalmazia. Era stata occupata dai partigiani di Tito il 31 ottobre 1944, quando il presidio tedesco aveva scelto di ritirarsi. La città era un cumulo di macerie. Ad averla ridotta così erano stati più di cinquanta bombardamenti aerei anglo-americani. Le incursioni le aveva sollecitate lo stato maggiore di Tito. Era riuscito a convincere gli Alleati che da Zara partivano i rifornimenti a tutte le unità tedesche dislocate nei Balcani. Non era vero. Ma le bombe caddero lo stesso. Risultato? Duemila morti su una popolazione di 20.000 persone. Molti altri zaratini vennero soppressi dai partigiani di Tito dopo l’ingresso in città. Centosettanta assassinati. Oltre duecento condanne a morte. Eseguite con fucilazioni continue, dentro il cimitero. Oppure con due sistemi barbari: la scomparsa nelle foibe e l’annegamento in mare, i polsi legati e una grossa pietra al collo.

Intere famiglie sparirono. Accadde così ai Luxardo, ai Vucossa, ai Bailo, ai Mussapi. Gli italiani di Zara iniziarono ad andarsene in quel tempo. Nel 1943 gli abitanti della città erano fra i 21.000 e il 24.000. Alla fine della guerra si ritrovarono in appena cinquemila. Poi fu la volta di Fiume, la capitale della regione quarnerina o del Quarnaro, fra l’Istria e la Dalmazia. L’Armata popolare di Tito la occupò il 3 maggio 1945, proclamando subito l’annessione del territorio alla Jugoslavia. Da quel momento l’esistenza degli italiani di Fiume risultò appesa a un filo che poteva essere reciso in qualsiasi momento dalle autorità politiche e militari comuniste.

L’esodo da Fiume conobbe due fasi. La prima iniziò subito, nella primavera 1945. Il motivo? Le violenze della polizia politica titina, l’Ozna, dirette contro tutti: fascisti, antifascisti, cattolici, liberali, compresi i fiumani che non avevano mai voluto collaborare con i tedeschi. Bastava il sospetto di essere anticomunisti, e quindi antijugoslavi, per subire l’arresto e sparire. All’arrivo dei partigiani di Tito, gli italiani di Fiume erano fra i 30 e i 35.000, gli slavi poco meno di 10.000. I nuovi poteri che imperavano in città erano il comando militare dell’Armata popolare, un’autorità senza controlli, e il Tribunale del popolo, affiancato dalle corti penali militari. Dalla fine del 1945 al 1948 vennero emesse duemila condanne ai lavori forzati per attività antipopolari. Molti dei detenuti non ritornarono più a casa. Ma il potere più temuto era quello poliziesco e segreto dell’Ozna, il Distaccamento per la difesa del popolo. A Fiume la sede dell’Ozna stava in via Roma. Un detto croato ammoniva: «Via Roma - nikad doma». Se ti portano in via Roma, non torni più a casa. In due anni e mezzo, sino al 31 dicembre 1947, l’Ozna uccise non meno di cinquecento italiani. Un altro centinaio scomparve per sempre.

Il primo esodo da Fiume cominciò subito, nel maggio 1945. Per ottenere il permesso di trasferirsi in Italia bisognava sottostare a condizioni pesanti. Il sequestro di tutte le proprietà immobiliari. La confisca dei conti correnti bancari. Chi partiva poteva portare con sé ben poca valuta: 20 mila lire per il capofamiglia, cinquemila per ogni famigliare. E non più di cinquanta chili di effetti personali ciascuno. Il secondo esodo ci fu dopo il febbraio 1947, quando Fiume cambiò nome in Rijeka e divenne una città jugoslava. Ma erano le autorità di Tito a decidere chi poteva optare per l’Italia. Furono molti i casi di famiglie divise. Nei due esodi se ne andarono in 10.000. E gli espatri continuarono. Nel 1950 risultò che più di 25.000 fiumani si erano rifugiati in Italia. Per il 45 per cento erano operai, un altro 23 per cento erano casalinghe, anziani e inabili. Ma per il Pci di allora erano tutti borghesi, fascisti, capitalisti e plutocrati carichi di soldi. Provocando le reazioni maligne che tra un istante ricorderò.

La terza città a svuotarsi fu Pola, il capoluogo dell’Istria, divenuta in serbocroato Pula. A metà del 1946 la città contava 34.000 abitanti. Di questi, ben 28.000 chiesero di poter partire. Gli esodi si moltiplicarono nel gennaio 1947 e subito dopo la firma del Trattato di pace. L’anno si era aperto sotto una forte nevicata. Le fotografie scattate allora mostrano tanti profughi che arrancano nel gelo, trascinando i poveri bagagli verso la nave che li attende. In poco tempo Pola divenne una città morta. Le abitazioni, i bar, le osterie, i negozi avevano le porte sigillate con travetti di legno. Su molte finestre chiuse erano state fissate bandiere tricolori. Fu l’esodo più massiccio. Dei 34.000 abitanti se ne andarono 30.000. Dopo Pola, fu la volta dei centri istriani minori, come Parenzo, Rovigno e Albona. Le autorità titine cercarono di frenare le partenze con soprusi e minacce. Ma non ci riuscirono. Da Pirano, un centro di settemila abitanti, il più vicino a Capodistria e a Trieste, partirono quasi tutti.

Sfuggiti al comunismo jugoslavo, gli esuli ne incontrarono un altro, non meno ostile. I militanti del Pci accolsero i profughi non come fratelli da aiutare, bensì come avversari da combattere. A Venezia, i portuali si rifiutarono di scaricare i bagagli dei “fascisti” fuggiti dal paradiso proletario del compagno Tito. Sputi e insulti per tutti, persino per chi aveva combattuto nella Resistenza jugoslava con il Battaglione “Budicin”. Il grido di benvenuto era uno solo: «Fascisti, via di qui!». Pure ad Ancona i profughi ebbero una pessima accoglienza. L’ingresso in porto del piroscafo “Toscana”, carico di settecento polesani, avvenne in un inferno di bandiere rosse. Gli esuli sbarcarono protetti dalla polizia, tra fischi, urla e insulti. La loro tradotta, diretta verso l’Italia del nord, doveva fare una sosta a Bologna per ricevere un pasto caldo preparato dalla Pontificia opera d’assistenza. Era il martedì 18 febbraio 1947, un altro giorno di freddo e di neve. Ma il sindacato dei ferrovieri annunciò che se il treno dei fascisti si fosse fermato in stazione, sarebbe stato proclamato lo sciopero generale. Il convoglio fu costretto a proseguire. E il latte caldo destinato ai bambini venne versato sui binari.

A La Spezia, gli esuli furono concentrati nella caserma “Ugo Botti”, ormai in disuso. Ancora un anno dopo, l’ostilità delle sinistre era rimasta fortissima. In un comizio per le elezioni del 18 aprile 1948, un dirigente della Cgil urlò dal palco: «In Sicilia hanno il bandito Giuliano, noi qui abbiamo i banditi giuliani».

Rimase isolato il caso del sindaco di Tortona, Mario Silla, uno dei protagonisti della Resistenza in quell’area. Quando lo intervistai per la mia tesi di laurea, mi spiegò: «Io non sono mai stato un sindaco comunista, ma un comunista sindaco». I suoi compagni non volevano ospitare i mille profughi destinati alla caserma “Passalacqua”. Ma Silla s’impose: «È una bestialità sostenere che sono fascisti! Sono italiani come noi. Dunque non voglio sentire opposizioni!».

La diaspora dei trecentomila esuli raggiunse molte città italiane. I campi profughi furono centoventi. Anno dopo anno, le donne e gli uomini dell’esodo ritrovarono la patria, con il lavoro, l’ingegno, le capacità professionali, l’onestà. Mettiamo un tricolore alle nostre finestre in loro onore.

di Giampaolo Pansa

venerdì 10 febbraio 2012

Per non dimenticare. Mai

Oggi, in tutta Italia, si celebra il “Giorno del ricordo” per non dimenticare i cinquemila italiani massacrati in Istria, Dalmazia e Venezia Giulia tra il 1943 e il 1945.

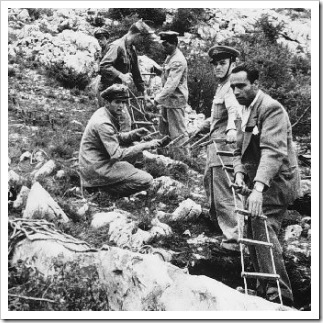

Uccisi dai partigiani comunisti di Tito solo perché erano italiani: una “pulizia” politica ed etnica in piena regola, mascherata come azione di guerra o vendetta contro i fascisti. In realtà nelle cavità carsiche chiamate foibe vennero gettati ancora vivi, l’uno legato all’altro col fil di ferro, uomini, donne, anziani e bambini che in quel periodo di grande confusione bellica si erano ritrovati in balìa dei partigiani jugoslavi.

Il “Giorno del ricordo” non è solo dedicato alle vittime delle foibe, ma anche alla grande tragedia dei profughi giuliani: 350 mila costretti all’esodo, a lasciare case e ogni bene per fuggire con ogni mezzo in Italia dove furono malamente accolti. In gran parte finirono nei campi profughi e ci rimasero per anni.

Per mezzo secolo sulle stragi delle foibe e sull’esodo dei giuliani si è steso un pesante silenzio. Ragioni politiche e la cattiva coscienza avevano portato a nascondere una realtà storica che nessuno poteva negare di fronte ai documenti, alle immagini dei resti straziati recuperati dalle foibe e dalle testimonianze dei pochi sopravvissuti. Nel 1996 è stato un politico di sinistra, Luciano Violante, all’epoca presidente della Camera a infrangere il muro del silenzio e a invitare a una rilettura storica degli avvenimenti. Appello ripreso sul fronte opposto dal leader della destra Gianfranco Fini e poi dal presidente della Repubblica Ciampi. Ed è stato un altro ex comunista, il capo dello Stato Giorgio Napolitano, a firmare la legge con cui nel 2004 il Parlamento istituiva una giornata commemorativa per le vittime dei titini, allo stesso modo delle celebrazioni per l’Olocausto degli ebrei.

Perché il 10 febbraio? E’ una data simbolica che si riferisce al 1947 quando entrò in vigore il trattato di pace con cui le province di Pola, Fiume, Zara, parte delle zone di Gorizia e di Trieste, passarono alla Jugoslavia. Le stragi avvennero all’indomani dell’armistizio dell’8 settembre 1943 quando si scatenò l’offensiva dei partigiani comunisti contro nazisti e fascisti. Nel mezzo furono colpiti indiscriminatamente tutti gli italiani. Ma il massacro più vasto fu messo in atto a guerra finita, nel maggio del 1945, per costringere gli italiani a fuggire dalle province istriane, dalmate e della Venezia Giulia. Secondo le fonti più accreditate le vittime furono almeno cinquemila, ma diversi storici parlano di diecimila e più.

domenica 29 gennaio 2012

QUATTRO PAROLE AL SIG SINDACO

Dall’osso Gianmaria

giovedì 26 gennaio 2012

martedì 18 ottobre 2011

E’ un vero comunista!

In quel contesto, per rafforzare le sue idee, Iseppi ha dichiarato di sentirsi orgoglioso di essere comunista ad oltranza e di non provare alcuna comprensione per quanti, in quegli anni orribili, si trovavano dalla parte “dell’errore”.

Inani, abbiamo chinato il capo, tacendo, in un vago impallidir.

… ai bordi delle strade dio è morto,

nelle auto prese a rate dio è morto,

nei miti dell' estate dio è morto...

F. Guccini

lunedì 3 ottobre 2011

Perché in Consiglio Comunale abbiamo votato contro l’odg del PD sul diniego al riconoscimento di tutte le associazioni ex combattentistiche senza esclusione alcuna

La proposta di legge, che ha in Gregorio Fontana il primo firmatario, nasce dalla necessità di dotare le associazioni ex combattentistiche di una personalità giuridica, visto che tra l’altro ricevono fondi dal ministero della Difesa (tra il 2009 e il 2011 hanno ricevuto 1,5 milioni di euro annui complessivamente).

Il provvedimento stabilisce i requisiti attraverso i quali queste associazioni dovrebbero ottenere il riconoscimento di Associazioni di interesse delle Forze Armate: tra i requisiti ci deve essere la loro apoliticità e il fatto che i loro statuti rispettino i principi di democrazia interna.

I problemi sono insorti perché la proposta assegna al Ministero un compito di vigilanza non solo sulla legittimità degli statuti, ma anche sulle attività delle associazioni. E qui il centrosinistra vi ha visto la volontà di sottoporre a controllo l’Anpi, cioè l’Associazione nazionale partigiani.

La preoccupazione quindi non è tanto che arrivino soldi agli ex militari della RSI quanto che questi soldi vengano tolti all’ANPI dato che il criterio di apoliticità è assai difficile da dimostrare per l’associazione dei partigiani.

Da qui il PD - sotto pressione dell’ANPI - ha innescato un movimento nazionale per delegittimare la legge con l’intento di abortirla alla nascita ponendo al centro della questio il riconoscimento delle associazioni dei combattenti di Salò quando in realtà è un altro l’obiettivo: mantenere lo status quo.

Diciamocela tutta: se l’Italia vuole entrare nell’era della pacificazione e della democrazia compiuta, (cosa che tutti auspichiamo ma che al momento non è dimostrabile), deve dare diritto di parola e di associazionismo anche a coloro che sono risultati perdenti nel secondo conflitto mondiale e nella guerra civile che ha insanguinato l’Italia dal 1943 al 1945.

Anche in queste vicende, alla fine, dovrà essere la storia vera, e non quella creata da interessi politici di parte, a definire il meglio e il giusto per il nostro popolo.

(L’ordine del giorno di Uniti per Casola al quale abbiamo votato contro)

giovedì 10 febbraio 2011

Una risoluzione del Pdl per ricordare le foibe non viene iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Regionale

“Il modo di concepire la storia in maniera assolutamente parziale della sinistra non mi stupisce per niente – commenta il consigliere regionale del Pdl Gianguido Bazzoni –, sono anni che assistiamo a tentativi della sinistra di appropriarsi della storia, nascondendo le verità che non piacciono. Il dibattito sulle vittime delle foibe e l’esodo delle popolazioni istriane, fiumane, giuliane e dalmate, cacciate dalle loro terre dai comunisti titini con la sola colpa di essere italiani, era troppo scomodo per essere affrontato serenamente”.

Nella risoluzione si chiede di “promuovere incontri pubblici e nelle scuole, nel rispetto dell'autonomia scolastica, con testimoni di quei drammatici avvenimenti e coinvolgendo le associazioni ufficiali degli esuli come ad esempio i comitati comunali, provinciali e regionale dell'ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia), che possano aiutare a trasmettere e conservare la memoria della storia e della tragedia dei confini orientali”.

lunedì 7 febbraio 2011

giovedì 27 gennaio 2011

mercoledì 23 giugno 2010

Le foibe entrano nell’esame di maturità. Ecco come potrebbe avere svolto il tema uno studente di media preparazione non condizionato da preconcetti politici

![maturitaG[1] maturitaG[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX0MJhAj9DaXYHDAOdksn1-NHQVeM8uT-dT1BLnRmyIcyKgPDwiH7KXQU9oEtH14h-9U5CFQu1cnhDbvHJiIMSVKWelHn1CVEJeKg_nSxvPrAWbHsOiH7Gp_0eQQX8HzoidJoBjLvQEmQ/?imgmax=800)

Questo il tema proposto nella tipologia C. Tema di argomento storico:

“Ai sensi della legge 30 marzo 2004, n. 92, “la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”. Il candidato delinei la “complessa vicenda del confine orientale”, dal Patto (o Trattato) di Londra (1915) al Trattato di Osimo (1975), soffermandosi, in particolare, sugli eventi degli anni compresi fra il 1943 e il 1954.

Ecco allora come lo avrebbe svolto - mettendosi nei panni di un liceale - Giuseppe Parlato Rettore della Libera Università degli studi "S. Pio V"di Roma – Ordinario di storia contemporanea

“Ho avuto molte perplessità a scegliere questo tema. I motivi sono due: il primo è che ne so poco; il secondo è che quel poco che so è il risultato di interpretazioni molto diverse fra loro. Quel poco che so mi viene soprattutto da racconti familiari o da giornali che ho trovato a casa e che raccontavano di italiani ammazzati nelle foibe e di altri italiani costretti a fuggire dalle loro terre.

La cosa mi ha incuriosito, ma soprattutto mi ha attirato il fatto che di questi fatti pochi hanno parlato. Ne ho discusso con alcuni amici e mi hanno detto che parlare di queste cose vuole dire essere fascista, perché quelli che hanno ammazzato erano tutti fascisti, come erano fascisti quelli che se ne sono andati. Ma sarà vero? Io, per esempio ho creduto, fino all’altro giorno, che noi avessimo dovuto “restituire”, dopo il 1945, quelle terre alla Jugoslavia: lo avevo letto in un sito internet; poi, un mio amico mi ha fatto notare che prima del 1919 la Jugoslavia non c’era e quindi il termine “restituire” poteva andare bene per l’Austria ma non per la Jugoslavia.

Questo per dire che si tratta di temi controversi, sui quali la politica ha fatto da padrone, in un senso o nell’altro. Preferirei, sinceramente, che delle foibe si trattasse anche nei libri di testo come si tratta dell’Italia giolittiana, cioè di un tema storico sul quale si possono avere anche idee diverse, senza che per questo uno sia definito fascista o comunista. Sarà ingenua la mia considerazione, ma i fatti saranno pur avvenuti in qualche modo. La parola forse è grossa, ma alla verità ci si potrà, prima o poi, anche solo avvicinare? L’impressione è sicuramente quella di un argomento tabù: c’è voluta la Giornata del ricordo per smuovere un po’ l’opinione pubblica, e dopo sessant’anni. C’è stata una fiction,” La luna nel pozzo”, che ha portato nelle famiglie questi temi. Adesso si sa che sono morti degli italiani, forse non perché erano fascisti ma più probabilmente perché erano italiani; e altri se ne sono andati. Ma le dimensioni reali e le cause di quella tragedia quanto ci vorrà per conoscerle davvero?”

martedì 9 febbraio 2010

Gli ultimi comunisti. Ormai il popolo italiano conosce bene questi poveri residui della storia, drogati di ideologia e sempre alla ricerca di giustificazioni per i loro orrori. Così fecero anche sulla condanna di Pol Poth e dei suoi Kmer rossi vittime degli odiati americani

...

giovedì 4 febbraio 2010

10 Febbraio 2010: Il Giorno del ricordo

Per ricordare tutte le vittime delle foibe, del genocidio anti italiano commesso dai comunisti jugoslavi e dell’esodo giuliano dalmata, è stato istituito - con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 - il “Giorno del ricordo”, che si celebra ogni anno il 10 febbraio.

Per ricordare tutte le vittime delle foibe, del genocidio anti italiano commesso dai comunisti jugoslavi e dell’esodo giuliano dalmata, è stato istituito - con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 - il “Giorno del ricordo”, che si celebra ogni anno il 10 febbraio. Naturalmente ci attendiamo che anche il Comune di Casola, così come ha fatto meritoriamente per Il Giorno della Memoria, in collaborazione con l'ANPI, non dimentichi questa celebrazione.

Se ci fosse consentito, vorremmo consigliare la proiezione per le scuole del film "Il Cuore nel Pozzo" con protagonista Beppe Fiorello.

venerdì 6 novembre 2009

lunedì 7 settembre 2009

Che altro Giacomo?

giovedì 23 luglio 2009

Comunismo

Ma vi sono mali che per numero possono solo essere superiori (anche se risulta incredibile pensare che vi sia qualcosa di peggio del nazi-fascismo), ma la realtà e i numeri non lasciano dubbi.

Il Comunismo di allora e quello dei nostri tempi (Russia-Cina-Cuba ecc.) ha creato morti con percentuali 1 a 10 a vantaggio del comunismo.

L’allora blocco Sovietico, raccontando storielle che neppure vale la pena riportare, aveva creato una macchina di morte condivisa da tutti quegli stati appartenenti sia direttamente che indirettamente (vedi il PCI del 1956) alla causa nazionalcomunista.

Ora uno di quei paesi era sicuramente la Romania del dittatore Ceaucescu.

Come sempre succede - e la Romania non è una mosca bianca - solo dopo la rivoluzione del 1989 i fatti vennero alla luce .

Si è parlato di una polizia segreta delle più tremende, equiparabile alle SS, i mascati, ma ciò che hanno fatto non è poi così aberrante: 2.000 000 milioni di morti adulti questo è ciò che la securiti-Mascati nel nome di quel comunismo filosovietico ha fatto.

Trovarmi a parlare con indifferenza di un paio di milioni di morti ha dell’incredibile ma se mai dovessi paragonare l’asilo-lagher di Cighid a quei morti allora si direi che quei morti poco importano.

Un gruppo della Croce Rossa tedesca alla fine della rivoluzione trovò l’asilo di Cighid: quello che vi era all’interno non è descrivibile con nessuna parola .

Solo vedendo si può capire: guardate Cighid

Solo vedendo si può capire: guardate CighidQuesto è un figlio di quel Comunismo. Questo è il comunismo.

Se vi sarà interesse a queste immagini tradurrò parola per parola.

E vi assicuro, per quanto sembri impossibile, le parole sono peggiori delle immagini.

Gianmaria Dall’osso